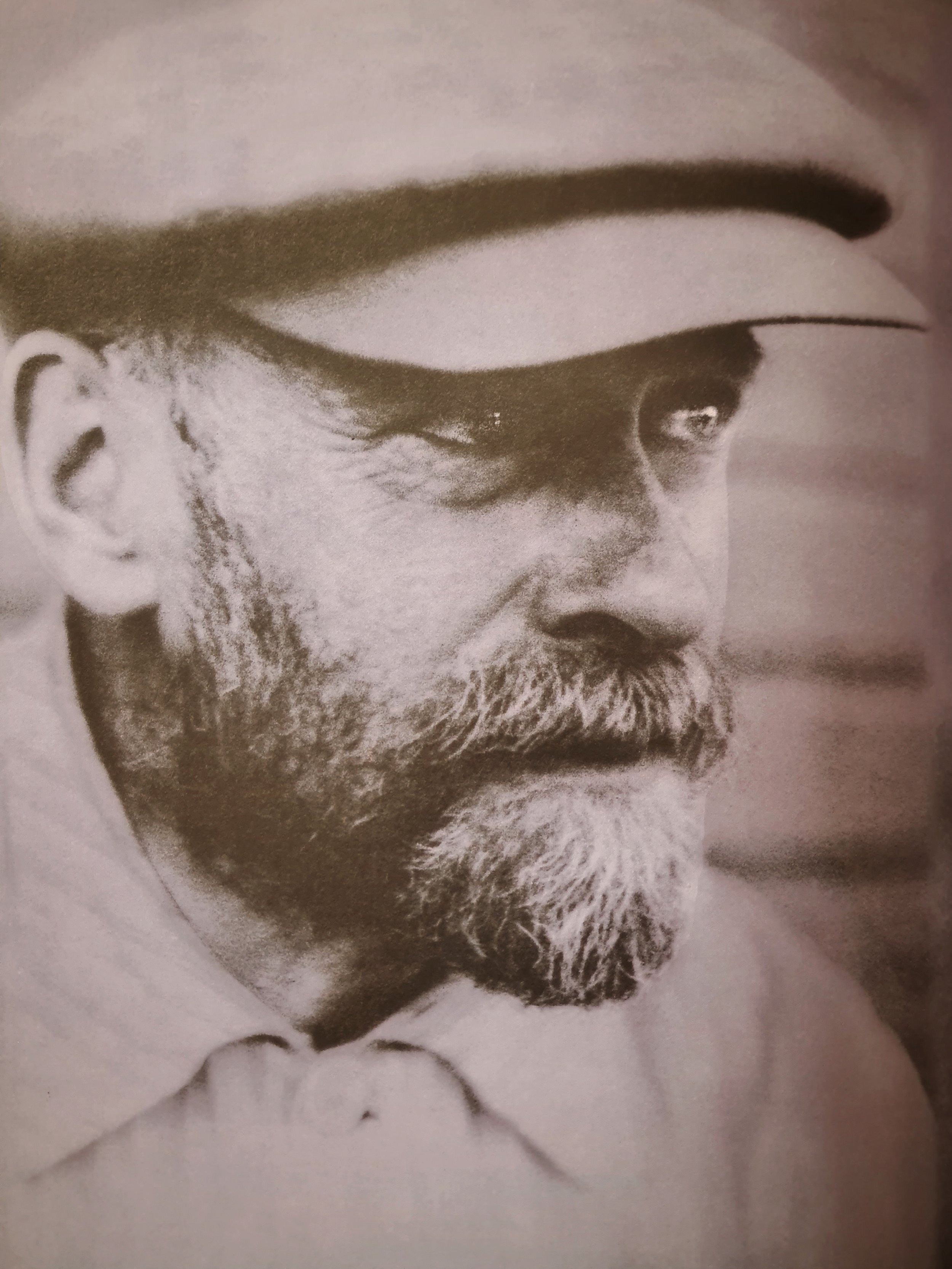

Janusz Korczak.

Eine sehr kurze Geschichte des Vaters der Kinderrechte.

Janusz Korczak. Als ich in Irland studierte, kannte niemand diesen Namen, abgesehen von Menschen, deren Studien oder Interessen sich um die Rechte der Kinder drehten. Selbst in Polen wird er im Allgemeinen mit einem Märtyrer in Verbindung gebracht, einem Mann, der sein Leben geopfert hat, um Kinder auf dem Weg in den sicheren Tod zu begleiten, obwohl ihm während des Zweiten Weltkriegs wiederholt Hilfe angeboten wurde, um aus dem Warschauer Ghetto zu entkommen. Doch Janusz Korczak hat ein Vermächtnis hinterlassen, über das zu wenig bekannt ist und gesprochen wird. Ein Vermächtnis für die Rechte der Kinder - nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis. Wer also war dieser Mann?

Ursprünge

Janusz Korczak ist nur ein literarischer Name für Henryk Goldszmit, der neben seinem literarischen Talent auch in den Bereichen Medizin, Sozialarbeit, Management, Fundraising, Ehrenamt und Pädagogik tätig war. Sein Vater wurde in Hrubieszów, gleich hinter der Grenze zur Ukraine, in einer fortschrittlichen jüdischen Familie geboren. Damals hatten es Menschen mit dieser Herkunft, die unterdrückt und diskriminiert wurden, nicht leicht. Einerseits wurde den jüdischen Kreisen vorgeworfen, sich von der Außenwelt abzuschotten, andererseits wurde es ihnen schwer gemacht, in der Welt zu funktionieren. Nur die Herausragendsten konnten die Universität besuchen und Karriere machen. Der Großvater von Korczak begann sein Medizinstudium im Alter von 30 Jahren und führte Quellen zufolge eine chirurgische Praxis in Hrubieszów.

Olczak-Ronikier schreibt: Es war eine ideale, wie es scheint, Familie. Liebevolle Eltern, fünf oder sechs Kinder, Wohlstand, Wärme, ein Gefühl der Sicherheit. Sie versuchten, Tradition und Fortschritt, Judentum und Polentum zu verbinden. Die Gebote und Verbote des Judentums wurden respektiert, religiöse Feiertage wurden feierlich begangen, aber die Außenwelt und ihre Anforderungen wurden nicht verschlossen. Die Söhne wurden auf säkulare Schulen geschickt. Es war bekannt, dass die Jungen ein Hochschulstudium absolvieren mussten, um zur Bildungselite zu gehören, und die Mädchen würden gebildete Juden heiraten (30-31, 2011). Der Vater von Korczak, Jozef Goldszmit, wuchs in einer Zeit auf, in der das von drei Teilungsmächten besetzte Polen von revolutionären Aufständen zur Erlangung der Unabhängigkeit heimgesucht wurde. Tausende von Menschen wurden hingerichtet, mit ihren Familien nach Sibirien geschickt, Ländereien beschlagnahmt und der Gebrauch der polnischen Sprache verboten. In dieser Atmosphäre schloss Józef Goldszmit das Gymnasium ab und studierte anschließend Jura und Verwaltung in Warschau. Er wurde ein angesehener Rechtsanwalt, dem zunächst eine Tochter, Anna, und dann ein Sohn geboren wurden. Die Eltern hatten Schwierigkeiten bei der Namensgebung ihres Sohnes: Einerseits wollten sie die Tradition bewahren und ihm einen jüdischen Namen geben, andererseits war ihnen auch ein polnischer Name wichtig, damit ihr Sohn in der Gesellschaft nicht verprellt würde. Bis heute ist nicht bekannt, ob er 1878 oder 1879 geboren wurde, da sein Vater die Eintragung seiner Geburt lange hinauszögerte. In einem Kompromiss zwischen Tradition und Anpassung an die Gesellschaft erhielt er den Namen Hersh und wurde in der Umgangssprache Henryk genannt.

Aufwachsen

Hatte er eine glückliche Kindheit? Er wuchs in einer wohlhabenden Familie auf, wurde aber von Einsamkeit geplagt. Er hing sehr an seiner Großmutter und beobachtete stillschweigend das Scheitern der Ehe seiner Eltern. Sein strenger, herrschsüchtiger Vater war selten zu Hause zu sehen, seine Mutter war unglücklich und versuchte, ihren Mann zu beschwichtigen. Janusz Korczak war ein vorbildlicher Schüler und begann bereits in der Mittelschule, seine Werke zu schreiben und in Zeitschriften zu veröffentlichen. Im Laufe der Zeit wurden sie immer populärer, Kolumnen, Artikel in populären Zeitschriften, aber auch Bücher oder Theaterstücke wurden veröffentlicht. Als seine Großmutter starb und sein Vater immer aggressiver wurde, begann Korczak Nachhilfe zu geben, um die Familie finanziell zu unterstützen.

Nach einem seiner schwereren Anfälle wurde Józef Goldszmit in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und starb wenig später im Alter von 50 Jahren. Es wird vermutet, dass er sich mit Syphilis angesteckt hatte, einer damals unheilbaren Krankheit, von der man annahm, dass sie vererbbar war. Es wird angenommen, dass diese Tatsache viele Entscheidungen in Korczaks Privatleben beeinflusst hat, da er die Krankheit später in seinem Leben fürchtete.

*Die Syphilis führt zu einer Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Funktionen, zu Anfällen von Wahnsinn, zu Schädigungen des Gehirns und des Rückenmarks sowie zu Demenz.

Jugend

Durch seine schriftstellerische und publizistische Tätigkeit wurde Korczak zum Medizinstudium zugelassen und entdeckte den Charme Warschaus. Auf Empfehlung eines befreundeten Arztes fuhr Korczak 1904 als Betreuer mit einer Gruppe von Kindern jüdischer Herkunft in die Ferien. Wahrscheinlich entdeckte er dort zum ersten Mal seine pädagogische Berufung. In dem Sommerkamp begleitete Korczak Kinder, die im Elend der Warschauer Gosse aufgewachsen waren und nun die Reize der Landschaft und der Natur erleben konnten.

Im turbulenten Jahr 1905 gab es viele Arbeiterstreiks. Die Arbeiter forderten bessere Arbeitsbedingungen und Redefreiheit, während die Studenten die Rückkehr des Polnischen als Unterrichtssprache verlangten. Trotz des Boykotts der Universitäten und ihrer Schließung schaffte es Korczak, sein Examen zu bestehen und Arzt zu werden.

Er arbeitete kurzzeitig als Arzt in einem Krankenhaus, bevor er zum Ende des Russisch-Japanischen Krieges einberufen wurde. Er arbeitete als Arzt und versorgte an verschiedenen Orten Schwerverletzte.

Erwachsenwerden

1906 kehrte er nach Warschau zurück und nahm seine Stelle im Krankenhaus wieder auf. Er behandelte sowohl Arme als auch wohlhabende Menschen, insbesondere Kinder. Da er oft auf seine Bezahlung verzichtete, war er in literarischen, aber auch in den radikalen sozialistischen und kommunistischen Kreisen bekannt. Bei seinen Lesern erwarb er sich einen wachsenden Ruhm. Goldszmit ging jedes Jahr als Hauslehrer in das Sommerkamp und konnte sich nicht entscheiden, worauf er seine Aufmerksamkeit richten sollte, er schwankte zwischen Pädagogik und Medizin. Im Rahmen seiner Fortbildung verbrachte er einige Monate in Paris und London. Er lebte sogar ein Jahr lang in Berlin. Zurück in Warschau, machte sich Korczak, unterstützt durch Spenden, an den Bau eines Waisenhauses, in das er auch umziehen wollte. Sein Vorhaben wurde von Stefania Wilczyńska (Foto unten, rechts), einer engen und langjährigen Mitarbeiterin, unterstützt.

Das Waisenhaus

Das Waisenhaus wurde am 27. Februar 1913 eröffnet. Korczak war zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt. Das Heim konnte etwa 100 Schüler:innen bis zum Alter von 13 Jahren aufnehmen. Es ist schwer vorstellbar, aus welchen Verhältnissen die Kinder stammten. In den ärmsten Vierteln lebten ganze Großfamilien in Einzimmerwohnungen ohne Abwassersystem. Als Abwassersystem diente die Dachrinne auf der Straße. Bei einem Sturm oder Regenguss vermischte sich das Wasser mit dem Abfall und ergoss sich manchmal in die Wohnungen. Anstelle von Fußböden waren die Wohnungen nicht selten mit Sand bedeckt, in dem sich Ungeziefer ansiedelte. Auch Ratten waren eine normale Erscheinung. Es überrascht nicht, dass es eine lange Schlange von Bewerbern für jeden Platz im Waisenhaus gab. Das Waisenhaus war nicht nur eine Rettung aus der Armut, sondern auch eine Chance auf eine bessere Zukunft, trotz der Ressentiments vieler Polen gegenüber Juden. Das innovative Konzept der Selbstverwaltung und die liberalen Methoden in der Arbeit mit den Kindern erweckten großes Interesse.

Olczak-Ronikier schreibt: Korczaks pädagogische Experimente basierten auf der Philosophie der Freimaurer, deren Loge Korczak ebenfalls angehörte. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass der Versuch, die Rechte der Kinder zu definieren und sie zu respektieren, aus der Toleranz gegenüber der vielfältigen menschlichen Natur, der Idee, an sich selbst zu arbeiten und anderen Menschen zu helfen, hervorgehen könnte.

Im August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und Goldschmit ging erneut an die Front, um den Verwundeten zu helfen. Er verbrachte den Krieg hauptsächlich in Polesien und Wolhynien (dem Gebiet der heutigen Ukraine). Dort kam es zu Kämpfen zwischen russischen und deutsch-österreichischen Truppen. Stefania Wilczyńska wurde allein gelassen, um das Waisenhaus zu bewachen. Goldschmit kehrte 1918 zurück, besuchte während seines Urlaubs auch Waisenhäuser in Kiew und lernte dort Maria Falska, seine spätere Mitarbeiterin, kennen. Als Korczak nach Warschau zurückkehrte, war das Waisenhaus von einer tödlichen Typhuswelle heimgesucht worden und auf den Straßen der Hauptstadt herrschte Chaos. Lebensmittel waren damals schwer zu bekommen und die polnisch-jüdischen Beziehungen verschlechterten sich. Immer häufiger kam es zu antisemitischen Repressalien. Maria Falska übernahm die Leitung eines neuen Waisenhauses in Pruszków, dessen Programm sich an Korczaks Theorien und Programm orientierte. Es war nie genug Geld da; zahlreiche Spendenaktionen konnten nicht genug helfen. In Polen (aber auch in ganz Europa) wüteten gefährliche und ansteckende Infektionen, wie die Spanische Grippe, die Ruhr, aber auch Typhus, an dem auch Korczak erkrankte.

Der bewusstlose Sohn wurde von seiner Mutter gepflegt, die sich leider ebenfalls ansteckte und starb. Noch im selben Jahr zog Korczak in das Waisenhaus ein und löste die Wohnung seiner Mutter auf. Im Jahr 1922 trat Korczak in das neu eröffnete Staatliche Institut für Sonderpädagogik ein. Er hörte nicht auf zu schreiben, zu kreieren und zu veröffentlichen und wurde auch Herausgeber einer Zeitschrift für Kinder und Jugendliche.

Im Haus der Waisen wurde ein Internat eröffnet, in dem Schüler:innen, die bereits das 13. Lebensjahr erreicht hatten, aber auch Außenstehende, die Pädagogik studierten, das Korczak-System kennenlernen konnten. Die Hauptaufgabe der Praktikant:innen bestand darin, ihre Beobachtungen und ihre eigenen Überlegungen festzuhalten. Korczak verlangte von ihnen Gewissenhaftigkeit, Disziplin und ständige Selbstreflexion. Aufwachen war um 6 Uhr, Mahlzeiten mit den Kindern. Rückkehr ins Heim immer um 22 Uhr, Samstags um 23 Uhr. Trotz ihrer hervorragenden Ausbildung war es für die Schüler:innen schwierig, Arbeit zu finden. Selten wurden Juden in öffentlichen Berufen beschäftigt.

Auch Korczak wurde kritisiert. Olczak-Ronikier schreibt: "Er wurde von allen Seiten angegriffen. Traditionelle Juden, weil er die Kinder polonisierte, Polen und assimilierte Juden, weil er bei seinen Schülern unnötigerweise ein Gefühl der jüdischen Identität aufrecht erhielt und so die Integration in die polnische Gesellschaft erschwerte. Zionisten, weil er nicht für einen Exodus nach Palästina agitiert hat. Kommunisten, weil er nicht zum Kampf gegen den Kapitalismus aufrief." (278, 2011). Trotzdem arbeitete Korczak weiter. Er beschloss sogar, Anfang der 1930er Jahre zwei Reisen nach Palästina zu unternehmen. Aus seinen Briefen geht hervor, dass sich seine Stimmung verschlechterte, vielleicht sogar der Keim der Depression, vor der er sich durch einen längeren Aufenthalt auf dem Lande rettete. Im Jahr 1938 moderierte er eine Radiosendung für Erwachsene. Vor dem Ausbruch des Krieges konnte er sich in einem Sommerkamp mit Kindern wieder erholen.

Ghetto

Der Krieg begann am 1. September 1939. Einen ganzen Monat lang verteidigte sich Warschau, unterstützt von der Armee und der Zivilbevölkerung. Ständiges Bombardement, Beschuss, brennende Gebäude, Zehntausende von Verwundeten, Mangel an Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und Kommunikation führten dazu, dass die Hauptstadt kapitulieren musste. Die polnische Armee verließ die Stadt und wurde durch die deutsche Armee ersetzt. Korczak ließ sich eine Offiziersuniform anfertigen, die er jeden Tag trug. Dem Befehl, eine Armbinde mit einem Davidstern zu tragen, kam er nicht nach. 1940 fangen die Nazis massenhaft Menschen auf der Straße auf, verhaften sie und deportieren sie. Es herrschte ein Mangel an Lebensmitteln, insbesondere an Fetten - Milch oder Butter waren nicht erhältlich. Die Lebensmittelrationen für die jüdische Bevölkerung wurden drastisch gekürzt. Man begann, Mauern zu errichten, um ein Ghetto zu schaffen. Trotz der Verbote und des Grauens gelang es dem Arzt, die letzten Sommerlager für Kinder aus dem Waisenhaus und anderen Waisenhäusern zu organisieren.

Im Oktober 1940 wurden alle Juden aufgefordert, ins Ghetto zu ziehen. Sie durften nur kleines Gepäck und Bettzeug mitnehmen. Korczak gelang es durch seine Beziehungen, ein Gebäude für die Waisenkinder zu sichern. Während des Umzugs widersetzte sich der Arzt den deutschen Soldaten, die den umgesiedelten Menschen ihre Rationen stahlen. Er wurde öffentlich geohrfeigt, verhaftet und in das Gefängnis von Pawiak** gebracht. Dank der Kaution, die zwei wohlhabende jüdische Kollaborateure gestellt hatten, kam er frei. Der kleine Bezirk (dessen Grenzen im Laufe der Zeit weiter verkleinert wurden) bot Platz für etwa 100 000 Menschen. Etwa 500.000 Menschen waren dort eingepfercht, und es kamen ständig neue Bewohner hinzu, die aus den umliegenden Dörfern und Städten in das Ghetto geschickt wurden. Dem Arzt wurde wiederholt Hilfe angeboten, um aus dem Ghetto herauszukommen, doch er lehnte ab.

Korczak und die anderen Erzieher taten ihr Bestes, um das Leben der Schüler:innen wie gewohnt aufrechtzuerhalten. Die Zeit war eng mit Aktivitäten ausgefüllt. Für Angst blieb kein Raum. Die Regeln und der Tagesablauf aus der Vorkriegszeit waren in Kraft. Die Kinder lernten, sorgten für Sauberkeit und Ordnung, halfen in der Küche und in der Nähstube, die Älteren kümmerten sich um die Jüngeren (Olczak-Ronikier, 373, 2011). Neben dem Feiern der jüdischen Feiertage wurden im Waisenhaus auch Lesungen, Konzerte und Märchen veranstaltet.

Obwohl Korczaks Gesundheitszustand immer schlechter wurde, beschloss er, eine Stelle im Hauptauffanglager des Ghettos anzunehmen, in das verlassene Kinder, die auf der Straße gefunden wurden, gebracht wurden. Die Bedingungen waren schrecklich: Ungeheizte Räume. Kein Licht. Kein Brennstoff. Keine Kleidung. Ein Vorhang, der zu Windeln umfunktioniert wurde, Stoff von einem Konferenztisch zu zwei Decken, Nationalflaggen zu Blusen. Mangel an Medikamenten. Frostbeulen, Wunden. Diarrhöe. Kokken. Krätze. Und vor allem: Hunger (Olczak-Ronikier, 389, 2011). Die Patienten waren erschöpft und ausgehungert. Welches Kind soll gerettet werden? Welches zum Sterben zurückgelassen? Jeder Arzt im Ghetto musste jeden Tag solche Entscheidungen treffen.

Im Juli 1942 begann die systematische Deportation der Ghettobewohner in die Gaskammern von Treblinka. Täglich wurden ca. 7.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben. In den ersten Augusttagen wurde auch das Haus der Waisen in Güterwaggons eskortiert. "In vielen Berichten tauchen die gleichen Motive auf: der strafende, stolze Marsch durch das Ghetto. In Fünfergruppen. In anderen Versionen - Sechser. Die festliche Kleidung der Kinder. Lächelnde Gesichter. Eine grüne Fahne, die über dem Marsch weht" (Olczak-Ronikier, 437, 2011). Berichten zufolge wurde im letzten Moment versucht, Korczak zu retten, der die Kinder hätte zurücklassen müssen. Indem er seine Pflicht als Erzieher, Lehrer und Arzt erfüllte und anderen half, wurde er zum Helden.

Sein umfangreiches Werk über Kinder diente als Grundlage für die Ausarbeitung der Konvention über die Rechte des Kindes. Bis heute wirken seine innovativen Methoden inspirierend und motivierend.

Quellen:

Olczak-Ronikier, Joanna (2011) Korczak. Próba Biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B

Markowska-Manista, U., (2020) Korczak, Janusz. In Cook, D. (ed) The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies, Thousand Oaks: Sage.

Markowska-Manista, U., Zakrzewska-Olędzka, D. (2020) Children’s Rights Through Janusz Korczak’s Perspective and Their Relation To Children’s Social Participation. In In: Thomas S., Hildebrandt F., Rothmaler J., Pigorsch S., Budde R. (Eds.) Partizipation in der Bildungsforschung. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Sadowski, Maciej (2012) Janusz Korczak. Fotobiografia. Warszawa: Iskry (Fotos)